ウィンドウ(劇場独占公開期間)の議論の行方

公開日: 2025/05/12

CinemaCon2025では、スタジオのラインナップ発表に加えて、映画業界のキーパーソンらが映画産業の課題や発展に向けた取り組みについて語りました。本記事では、ウィンドウについて興行、スタジオ双方の観点から語られた見解を整理しました。

※本記事で触れられている内容は2025年4月時点の情報です。

会期中、興行側からスタジオに対して強く要請がありながら、具体的な取り組みが明確に提示されなかった論点は、「ウィンドウ(劇場独占公開期間)」でした。第3回で記した通り、興行会社からスタジオへ、「ウィンドウを少なくとも45日保持する」ように要請されました。“Globally Speaking”のセッションで、Cinépolisのアレハンドロ・ラミレス・マガーニャCEOが触れたように、米国以外の国・地域では比較的長いウィンドウが設定されており(欧州は約75日、ラテンアメリカは約60日など)、「短いウィンドウ」自体は米国ならではの事象です。ただし、米国は世界の興行収入の1/4を占めており、さらには国外においても少なからず影響がある点から、日本でも重要な論点となるでしょう。

なぜ興行会社はウィンドウを強調するのか

Cinema United(旧NATO:全米劇場所有者協会)のトップ、マイケル・オリアリー氏は、業界の状況を語る“State of the Industry”のプレゼンテーションにおいて「ウィンドウ(劇場独占公開期間)は、映画産業の基盤であり、観客、制作陣、スタジオすべての利益に繋がります。短すぎるウィンドウは、観客の混乱と動員低下を招き、特に中小規模の映画が打撃を受けることになります。トップ20作品では興収10%減にとどまりますが、それ以降の80作品では32%減とのデータもあります。仮に、この落差を10%減に抑えることができれば、年間10億ドルの増収が可能でしょう」と訴えました。

さらに、“Industry Think Tank”において、エドゥアルド・アクーニャ氏(CEO:Regal Cineworld Group)は、他国でウィンドウが長く確保されていても、米国のウィンドウが短いことで、世界中で海賊版の流通を招くことになると警鐘を鳴らしました。ほかにも、長くウィンドウが設定された映画があったとしても、「映画はすぐに配信で観られる」と消費者が刷り込まれていると、劇場に足を運ばなくなることを懸念しました。

PVODは、むしろ劇場ビジネスを支えているのか

左から、ジョセフ・コシンスキー監督、

左から、ジョセフ・コシンスキー監督、エドゥアルド・アクーニャ氏(CEO:Regal Cineworld Group)、トム・クイン氏(CEO:NEON)、

ピーター・レヴィンソン氏(Chairman、Global Distribution:NBCUniversal Entertainment & Studios)、

マシュー・ベローニ氏(Founding Partner:Puck News、Host:The Town)

Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon 2025

“Industry Think Tank”の パネルディスカッションで大きな論点になったのは、ユニバーサルが行っているPVOD(プレミアム・ビデオ・オン・デマンド)でした。PVODとは、劇場公開から最短17日後に、通常のレンタルよりも高い料金を支払うことでデジタルレンタルできる販売形式で、米国で導入されています。この形式を採用するNBCユニバーサルのピーター・レヴィンソン氏(Chairman、Global Distribution:NBCUniversal Entertainment & Studios)に対して、モデレーターを務めるPuck Newsのマシュー・ベローニ氏が多くの質問を投げかけました。

ベローニ氏の「PVODが劇場興収に悪影響を与えないと断言できるのでしょうか? “すぐ配信されるなら観に行かない”という心理は、明らかに存在していると思います」との問いかけに対して、レヴィンソン氏はまず、「ユニバーサルは常に“シネマファースト”。劇場こそがブランド価値の基礎です。周辺の売り上げも興行収入に連動します」とのスタンスを明確にしました。そのうえで、各映画を“個別の事業体”として捉え、それぞれ最適な利益モデルを選択していると語りました。また、劇場公開6週目でPVODを展開し、1億ドルの興行収入を実現した『ウィキッド ふたりの魔女』と、PVOD提供がなかった『アナと雪の女王2』の時系列での収益曲線は類似しており、PVOD提供の有無による興行成績の減衰カーブに大差はないとの見解を述べました。

また、レヴィンソン氏はPVOD展開による映画興行サイドの利点として、PVODの収入源が多くの中小規模作品の製作を可能としており、この形式を取り入れるユニバーサルだからこそ、ラインナップの多様性を確保できているとの考えを明らかにしました。さらに、「PVOD開始以降、劇場の興行収入が改善することも多い」と主張。「公開した映画が想定の興行収入に達しなかった場合、PVODが始まりますが、劇場上映がストップするわけではありません。そしてPVOD展開により、劇場興行収入をむしろ押し上げる効果も見られます」とし、その理由を「劇場鑑賞者とPVOD視聴者は、観客層がそもそも異なります。また、PVOD開始のプロモーション活動が、劇場で上映されているその作品の存在認知の後押しになるからです」と語りました。そのうえで、追加料金なしで観られる「SVOD(定額制動画配信)」と、単価の高い「PVOD」は異なり、ユニバーサルではSVODにおいて、大作は120日後、小規模作品でも90日後に提供開始であることを強調しました。

45日ウィンドウは実現するか?

興行会社側は、多くの場面でウィンドウの重要性を訴え、45日という具体的な日数を示しました。CinemaCon期間中、スタジオ側からこの日数への明確な取り組みが示されることはなかったものの、ソニーのラインナッププレゼンテーションでは、同社のチェアマン兼CEOのトム・ロスマン氏が「コストとウィンドウは連動すべきで、ソニーは興行と協力していくつもりです」と壇上で語りました。また、ディズニーのラインナッププレゼンテーションで、同社の劇場配給責任者を務めるアンドリュー・クリップス氏も、「ディズニーはどのスタジオと比較しても、最も長い期間映画館で上映されています」と訴えました。

“Industry Think Tank”において、モデレーターのベロー二氏が「なぜ劇場側は、“45日ウィンドウを設けなければ上映しない”とスタジオに明言しないのでしょうか? 合意ではなく、選択の問題では?」と迫りましたが、Regal Cineworld GroupのアクーニャCEOは「興行と配給の関係は今までで最も良好」と明確な回答を避け、「短いウィンドウには安いレンタル料を設定するという交渉の事例はありますが、短いウィンドウ自体が消費者の誤解を招くので、より長期的な視野に立ち、ウィンドウの確保を目指すべきです」との考えを示しました。

劇場の悲願、「45日ウィンドウ」は実現するのか。何が配給、興行の収益を最大化するのか。パートナーである配給と興行双方に利益を生み出す合意点はどこなのか。市場が日々変化し、常に正解が変化し続ける難しさを抱える中、今後の展開が注目されます。

- 第1回:今年を「よい年」にするために

- 第2回:映画ビジネス機会創出と生き残りのために体験価値への投資が必要

- 第3回:映画産業発展のためにスタジオと映画興行会社が互いに求めること

- 第4回:ウィンドウ(劇場独占公開期間)の議論の行方

- 第5回:映画館AI先駆者たちが語る取り組み~AI導入で「拡張する」映画館の可能性(前編)

- 第6回:映画館ビジネスでのAIと人間の協業の在り方~AI導入で「拡張する」映画館の可能性(後編)

- 第7回:「ハリウッド」と「アメリカ映画興行界」、そして「グローバル映画業界」

- 第8回:日本「洋画市場」への意味合い

新着記事

-

世界14カ国ゲームIP勢力図:圧倒的優位を誇る『マリオ』

(2026/02/13) -

世界映画興行における日本モデル発信の重要性~シネアジア2025レポート

(2026/02/06) -

激変するメディア環境におけるヒットの要件とアニメの成功~シネアジア2025レポート

(2026/02/06) -

世界で突出する日本映画・興行成功への注目~シネアジア2025レポート

(2026/01/30) -

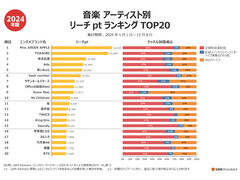

『Snow Man』3カ月連続首位、『Mrs. GREEN APPLE』『葬送のフリーレン』推しファン伸長~2026年1月エンタメブランド調査結果

(2026/01/29)

新着ランキング

-

音楽アーティスト リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

マンガ リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

映像 リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20【最新週】

(2026/02/19) -

メディア横断リーチpt 急上昇TOP10【最新週】

(2026/02/19)

アクセスランキング

(過去30日間)

-

劇場公開映画 週末動員ランキングTOP10【最新週】

(2026/02/16) -

2024年の定額制動画配信市場は推計5,262億円、U-NEXTがシェア最大の伸び、6年連続首位のNetflixに迫る

(2025/02/25) -

定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20【最新週】

(2026/02/19) - ランキング ジャンル別一覧

-

世界で突出する日本映画・興行成功への注目~シネアジア2025レポート

(2026/01/30) -

競合ゲームファンからも支持される『Apex Legends』、人気PvPシューティングゲームの推しファン構成を分析

(2025/02/06) -

世界映画興行における日本モデル発信の重要性~シネアジア2025レポート

(2026/02/06) -

『俺レベ』が世界21カ国で首位、アジアでは『SAKAMOTO DAYS』、アメリカでは『ダンダダン』が上位に~世界人気アニメランキング2025年

(2025/12/10) -

映像 リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

『ダウンタウン』ら人気芸人と推しファンを結ぶメディアは「テレビ」か「ネット」か

(2026/01/22)