「アニメ」の発展が続く未来のために:ANIAFFセミナー「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」(後編)

公開日: 2026/01/09

あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル(ANIAFF)にて12月15日、セミナー「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」が開催されました。モデレーターは本映画祭のアーティスティック・ディレクターを務めるジャーナリストの数土直志氏。ゲストにスタジオ地図の代表取締役であり映画プロデューサーの齋藤優一郎氏と、欧米の日本アニメビジネスに関する造詣が深い講談社のシニア・ビジネス・ストラテジストであるジェシカ・ポース氏を迎えました。後編では、業界が抱える構造的な課題から今後の業界展望について語られた内容をレポートします。

※本記事で触れられている内容は2025年12月時点の情報です。

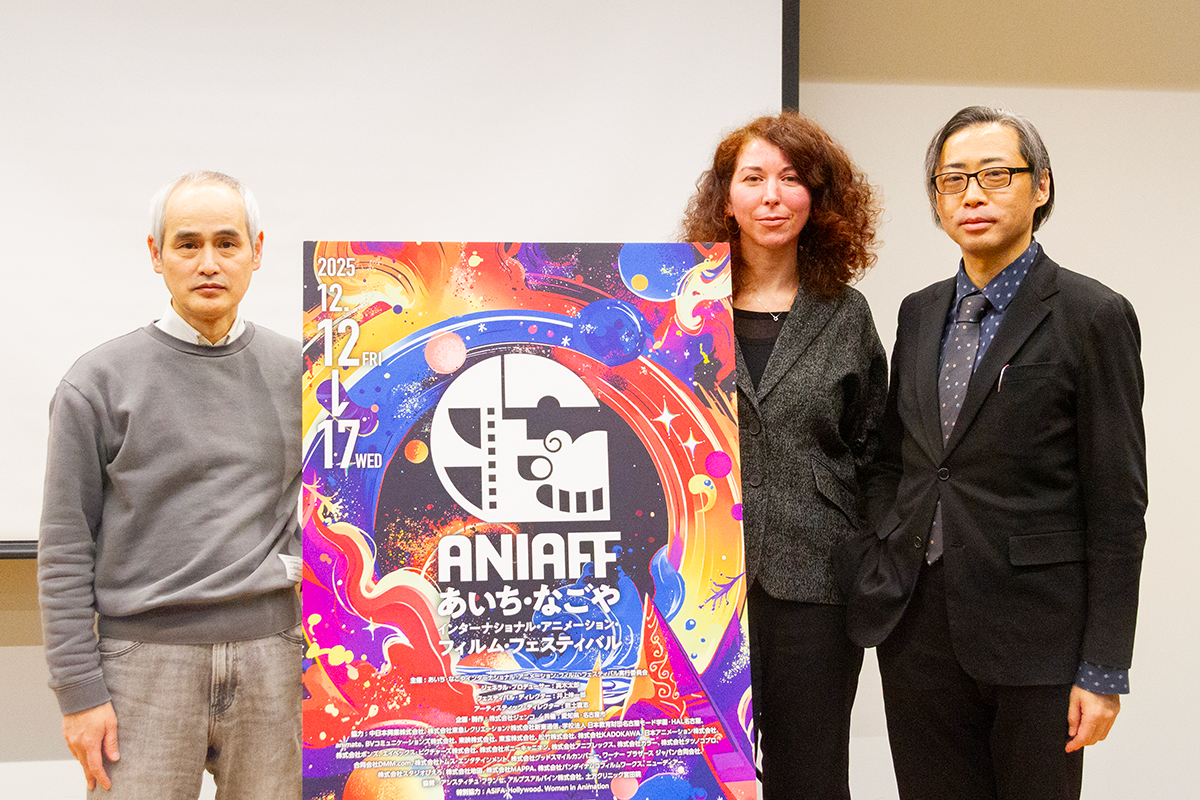

左から数土直志氏、ジェシカ・ポース氏、齋藤優一郎氏

左から数土直志氏、ジェシカ・ポース氏、齋藤優一郎氏

オリジナル作品配給の実績が広げた日本アニメの間口

現在の世界的成功の多くは、マンガ原作を映像化したIP作品が支えています。齋藤氏はこの現状に対し、オリジナル作品の少なさを指摘し、「マンガIPのアニメ化は素晴らしいと思います。ただし、それだけになるのは不健全だと思ってます」と訴え、マンガIPに頼り切るのではなく、オリジナルアニメーションのマーケットを育てることの重要性を強調しました。オリジナルアニメの映画製作は、アメリカやヨーロッパでも同様に高いリスクと困難を伴いますが、齋藤氏は「作り手側が主体性を持ち、こういう物語が必要で、それを作ろうとする動機を持っているか」が問われているのだと熱弁しました。

ジェシカ氏も、自身の配給キャリアにおいて「オリジナル作品」を専門に扱うことに注力してきたと語ります。彼女は「今のIP作品が劇場で成功を収めているのは、それ以前にオリジナル映画の配給で積み上げてきた実績があったからこそだと確信しています」と振り返り、知名度のないオリジナル作品を成功させるために「監督、つまりクリエイターの知名度を確立すること」を起点にする戦略をとってきたと明かしました。

「アニメ」か「アニメーション」か

セミナー後半で設けられた質疑応答では、会場から「ディズニー作品は『アニメ』ではなく『アニメーション』と呼ばなければならない」というエピソードが紹介されると、登壇者それぞれのこだわりが披露されました。

ジェシカ氏は、これは業界内で長く続く議論であるとした上で「現時点では、歴史的な事実に基づき、日本で製作されたものを『アニメ』と分類せざるを得ません」と冷静に分析。一方、プロデューサーである齋藤氏は、“表現の違い”という視点で自身のスタンスを示しました。「定義の仕方によって違うと思います。日本人が日本で作ったものはすべてアニメなんだという人もいます。しかし、『アニメーション』という“表現”を使って映画を作ってる人からすると、『アニメ』という言葉と、自分たちで表現したいと思ってるものとの間にズレが生じるわけですよね」。

モデレーターの数土氏は、自身がアニメーションとアニメを明確に使い分けていることを共有。そして、製作国を問わず「日本のアニメ的な格好を持ったものはアニメというふうに今は認識されている」と、日本発の「スタイル」としての定義が広まっているとの見解を述べました。

5年後の日本アニメ:国内外の融合と次世代への継承

締めくくりとして、数土氏から「5年後の日本アニメ」について問われました。

ジェシカ氏は「日本のクリエイティビティと海外のクリエイティビティが、公に、かつより密接に融合していく姿」を未来として共有。現在仕込まれている多くの海外コラボレーション作品が、5年後には市場を賑わせているだろうと予測しました。

一方、齋藤氏は、現場の最前線に立つプロデューサーとしての「誓い」を言葉にしました。「5年後もオリジナルのアニメーション映画の火を絶やさないように作り続けたいと思っています」と語り、ノウハウを次世代に継承しつつ、自身も変化し続ける姿勢を示しました。

日本アニメが世界的な「記号」として広まる一方で、その表現の核心を守り、新たな挑戦を続けていくこと。2人のゲストが語ったのは、過去の蓄積への敬意と、未来を切り拓くための強い意志でした。

取材・文 河西隆之

- 第1回:「アニメ」はなぜ世界で愛されるのか:「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」(前編)

- 第2回:「アニメ」の発展が続く未来のために:「日本アニメとは何か? いま世界で何が起きているのか」(後編)

- 第3回:世界のファイナンスから学ぶコンテンツファンド再挑戦の成功要件:「コンテンツファンドは日本のアニメーションに多様性をもたらすか?」(前編)

- 第4回:製作委員会の限界を突破するキーワード「直接海外」「データによる客観性」:「コンテンツファンドは日本のアニメーションに多様性をもたらすか?」(後編)

- 第5回:日米のアニメーション製作が抱える課題とデジタル・ファーストの可能性:「WIA代表マーガレット・M・ディーン×東映アニメーションプロデューサー関弘美対談」

新着記事

-

2026冬アニメの盛り上がりを「推しファンデータ」で検証~『フリーレン』のけん引で過去最高クラスへ

(2026/02/20) -

世界14カ国ゲームIP勢力図:圧倒的優位を誇る『マリオ』

(2026/02/13) -

世界映画興行における日本モデル発信の重要性~シネアジア2025レポート

(2026/02/06) -

激変するメディア環境におけるヒットの要件とアニメの成功~シネアジア2025レポート

(2026/02/06) -

世界で突出する日本映画・興行成功への注目~シネアジア2025レポート

(2026/01/30)

新着ランキング

-

音楽アーティスト リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

マンガ リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

映像 リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20【最新週】

(2026/02/19) -

メディア横断リーチpt 急上昇TOP10【最新週】

(2026/02/19)

アクセスランキング

(過去30日間)

-

劇場公開映画 週末動員ランキングTOP10【最新週】

(2026/02/16) -

2024年の定額制動画配信市場は推計5,262億円、U-NEXTがシェア最大の伸び、6年連続首位のNetflixに迫る

(2025/02/25) -

定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20【最新週】

(2026/02/19) - ランキング ジャンル別一覧

-

世界で突出する日本映画・興行成功への注目~シネアジア2025レポート

(2026/01/30) -

競合ゲームファンからも支持される『Apex Legends』、人気PvPシューティングゲームの推しファン構成を分析

(2025/02/06) -

世界映画興行における日本モデル発信の重要性~シネアジア2025レポート

(2026/02/06) -

『俺レベ』が世界21カ国で首位、アジアでは『SAKAMOTO DAYS』、アメリカでは『ダンダダン』が上位に~世界人気アニメランキング2025年

(2025/12/10) -

映像 リーチpt 週間TOP10【最新週】

(2026/02/19) -

世界14カ国ゲームIP勢力図:圧倒的優位を誇る『マリオ』

(2026/02/13)